등피를 닦던 날이 있었습니다

나직이 입김을 불어 그을음을 닦아내면

허공처럼 투명해져 낯빛이 드러나고

그런 날 밤 어머니의 등불은

먼 곳에서도 금세 찾아낼 수가 있었습니다

그믐날

동네 여자들은 모두 바다로 가고

물썬 개펄에는

거미처럼 움직이는 불빛들로 가득했습니다

어둠 속에서 보는 바다는

분꽃 향기 나던 누이들의 가슴처럼 싱그럽고

조무래기들은 모닥불을 피우고

북두칠성이 거꾸로 선 북쪽 하늘을 향해

꿈을 쏘아 올렸습니다.

묵은 시간의 표피를 벗겨내듯이

밤하늘에는 알 수 없는 이야기들이 가득했고

범바우골 부엉이가 울고 가도록

어머니의 칠게잡이는 끝이 없었습니다

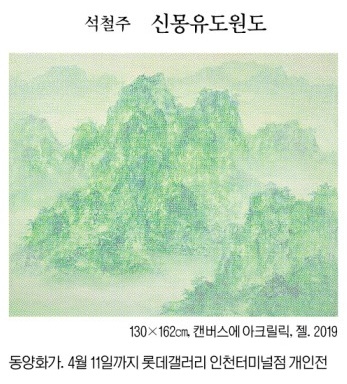

시를 읽다 아랫목에 군불 때듯 마음이 따뜻해질 때가 있습니다. 지나간 시절의 향수 하나가 다가와 똑똑 마음의 문을 두드리지요. 물이 빠진 밤바다에서 어머니는 밤새 칠게잡이를 합니다. 일 나가기 전 아들은 어머니의 눈이 환해지라 석유 호롱의 등피를 닦습니다. 조무래기들이 갯벌에서 불꽃놀이를 합니다. 엄마 힘내세요, 불꽃 담긴 깡통을 돌립니다. 불꽃들이 날린 밤하늘에 알 수 없는 이야기들 가득합니다. 어머니는 잠시 생의 애환을 잊고 칠게잡이에 몰두할 수 있습니다. 그리운 이들이 함께 모여 삶을 살아가던 시절 행복도 시도 그 속에서 태어납니다.

곽재구 시인

2021-03-05 30면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지