EBS, 18ВЮ╝ в░ц РђўвфЁВЮўРђЎ

Вёцвѓа ВЋёВ╣е вќАЖхГВЮё ве╣вЇў в░ЋВѕюЖИИ ьЋавеИвІѕвіћ вќАЖ│╝ Ж│аЖИ░Ж░ђ вфЕВЌљ Ж▒Ивац ьўИьЮАВЮё вф╗ ьЋўвІц ВІгВъЦВЮ┤ вЕјВЌѕвІц. ВІгВаЋВДђЖ░ђ ВЮ╝Вќ┤вѓю ьЏё в│┤ьўИВъљвіћ ВІгьЈљВєїВЃЮВѕаВЮё ВІцВІюьќѕЖ│а в│ЉВЏљВю╝вАю ВЮ┤ВєАвљю ьЎўВъљвіћ ВаёвгИВаЂВЮИ ВІгьЈљВєїВЃЮВѕа В▓ўВ╣ўвЦ╝ в░ЏВЋўвІц. ьЋавеИвІѕВЮў ВІгВъЦВЮ┤ ьџїв│хьЋа Вѕў ВъѕВЌѕвЇў Ж▒┤ ВІгВаЋВДђ ьЏё ВІюьќЅвљљвЇў ВІгьЈљВєїВЃЮВѕа вЇЋвХёВЮ┤ВЌѕвІц. ВІгВаЋВДђ ьЏё 10вХёВЮ┤ ВДђвѓўвЕ┤ вЄїВѓгВЌљ ВЮ┤вЦ┤Ж▓ї вљўвіћвЇ░ ВІгьЈљВєїВЃЮВѕаВЮ┤ ВІюЖ░ёВЮё в▓їВќ┤Вцђ ВЁѕВЮ┤вІц.

EBS ВаюЖ│х

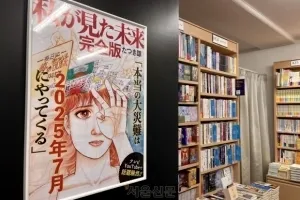

РђўвфЁВЮў: вЉљ ВєљВю╝вАю ВЮ┤вцёвѓИ ЖИ░ВаЂ ьјИРђЎВЮў ВБ╝ВЮИЖ│х ВєАЖи╝ВаЋ(ВўцвЦИВфй) ЖхљВѕўвіћ вХёВ┤ѕвЦ╝ вІцьѕгвіћ ВІгВаЋВДђ ьЎўВъљВЌљ вїђв╣ёьЋ┤ віў В┤ѕВІюЖ│ёвЦ╝ вфЕВЌљ Ж▒ИЖ│а Вџ┤вЈЎьЎћвЦ╝ ВІаЖ│а вІцвІївІц.

EBS ВаюЖ│х

EBS ВаюЖ│х

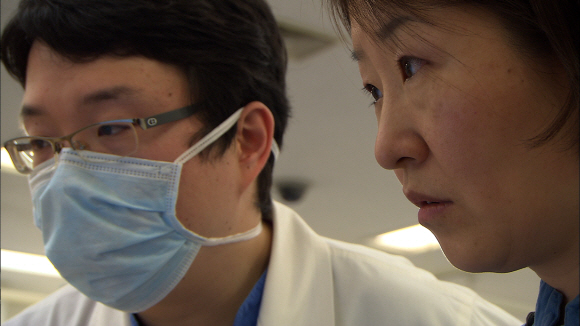

ВІгВъЦ ВЮ┤ВЃЂВю╝вАю ВІгВъЦв░ЋвЈЎВЮ┤ вЕѕВХћЖ▓ї вљўвЕ┤ ьћ╝ВЮў ьЮљвдёвЈё ВаЋВДђвљўвЕ░ Вѓ░Вєї Ж│хЖИЅВЮ┤ ВцЉвІевљювІц. Вѓ░Вєї Ж│хЖИЅВЮ┤ ВцЉвІевљю вЄївіћ 4вХёВЮ┤ ВДђвѓўвЕ┤ ВєљВЃЂВЮ┤ ВІюВъЉвљўЖ│а, 8вХёвХђьё░віћ ьџїв│хьЋа Вѕў ВЌєвІц. 10вХёВЮ┤ вљўвЕ┤ вЄїВѓг ВЃЂьЃюЖ░ђ вљювІц. ВЮИЖ│хьўИьЮАЖ│╝ Ж░ђВі┤ ВЋЋв░Ћ ВъљвЈЎ ВаюВёИвЈЎЖИ░вЦ╝ ВЮ┤ВџЕьЋю В▓ўВ╣ўЖ░ђ в│ЉВЏљВЌљ Ж░ђЖИ░ ВаёВЌљ ьЋ┤ВЋ╝ ьЋўвіћ ВЮ╝в░ўВЮИВЮў ВІгьЈљВєїВЃЮВѕа(BLS)ВЮ┤вІц. в│ЉВЏљВЌљВёю в░Џвіћ ВІгьЈљВєїВЃЮВѕаВЮђ ЖИ░Ж┤ђ вѓ┤ ВѓйЖ┤ђ, ВЋйвг╝ ьѕгВЌг, ВЮИЖ│х ВѕюьЎў ьўИьЮАЖИ░ ВѓгВџЕ вЊ▒ ВаёвгИ ВЮўвБїВЮИВЮ┤ ьќЅьЋа Вѕў Въѕвіћ Ж│╝ВаЋ(ACLS)ВЮ┤вІц.

119 ВІаЖ│аВЎђ ВІаВєЇьЋю ВІгьЈљВєїВЃЮВѕа, ВаюВёИвЈЎ, ВаёвгИ ВІгВъЦВєїВЃЮВѕаЖ╣їВДђ 4Ж░ђВДђ Ж│авдгЖ░ђ ВѓгВігВ▓ўвЪ╝ Въў ВЮ┤Вќ┤ВДё РђўВЃЮВА┤ ВѓгВігРђЎВЮ┤ ВъѕВќ┤ВЋ╝вДї ьЎўВъљВЮў ВІгВъЦВЮђ вІцВІю вЏИ Вѕў ВъѕвІц. ВЮўвБїВДёВЌљ ВЮўьЋю ВІгВъЦВєїВЃЮВѕаВЮ┤ ВЋёвг┤вдг вЏ░Вќ┤вѓўвЈё ВЮ┤ВаёВЮў 3Ж░ю Ж│авдг ВцЉ ьЋўвѓўвЮ╝вЈё ВІюьќЅвљўВДђ ВЋіВю╝вЕ┤ ВўеВаёьЋю ВєїВЃЮВЮё ЖИ░вїђьЋа Вѕў ВЌєвІц. ВІгВаЋВДђ ьЎўВъљЖ░ђ в│ЉВЏљЖ╣їВДђ Вўцвіћ вЇ░ Ж▒Ивдгвіћ ВІюЖ░ёВЮ┤ ьЈЅЖиа 20вХёВЮИвЇ░, ВЋёвг┤ В▓ўВ╣ўЖ░ђ ВЌєВЮё Ж▓йВџ░ 10вХёВЮ┤вЕ┤ вЄїВѓгьЋўЖИ░ вЋївгИВЮ┤вІц.

ВЮўвБї ВёаВДёЖхГВЌљВёа ЖхГв»╝ вІцВѕўЖ░ђ ВІгьЈљВєїВЃЮВѕа ЖхљВюАВЮё в░ЏЖ│а, 20Рѕ╝50%Ж░ђ ьўёВъЦВЌљВёю ВІгьЈљВєїВЃЮВѕаВЮё в░ЏвіћвІц. ьЋўВДђвДї Вџ░вдгвѓўвЮ╝віћ вЈїВЌ░Вѓг ьЎўВъљВЮў 50% ВЮ┤ВЃЂВЮ┤ Ж░ђВА▒ вўљвіћ вЈЎвБїВЌљ ВЮўьЋ┤ вфЕЖ▓ЕвљўВДђвДї ВІгьЈљВєїВЃЮВѕа ВІювЈёВюеВЮђ 1Рѕ╝2%ВЌљ вХѕЖ│╝ьЋўвІц(2007вЁё вїђьЋюВІгьЈљВєїВЃЮьўЉьџї ВА░Вѓг). ЖиИвъўВёю ЖхГвѓ┤ вЈїВЌ░Вѓг ьЎўВъљВЮў ВЃЮВА┤ВюеВЮђ 2Рѕ╝5%. ВЮўвБї ВёаВДёЖхГ(7Рѕ╝15%)ВЌљ в╣ёьЋ┤ ьЂгЖ▓ї вѓ«ВЮђ Ж▓ЃВю╝вАю в│┤Ж│ављўЖ│а ВъѕвІц.

ВъёВЮ╝ВўЂЖИ░Въљ argus@seoul.co.kr

2011-02-17 23вЕ┤

Copyright РЊњ ВёюВџИВІавгИ All rights reserved. вг┤вІе ВаёВъг-Въгв░░ьЈг, AI ьЋЎВіх в░Ј ьЎюВџЕ ЖИѕВДђ