мҳҒнҷ”лҠ” лі‘мһҗнҳёлһҖмқҳ н•ҙмӣҗ м”»к№Җкөҝ

нқ¬лһҚ мӢ нҷ”м—җм„ң нҒҗн”јл“ңмқҳ кёҲ нҷ”мӮҙмқ„ л§һмңјл©ҙ кі§мһҘ мӮ¬лһ‘м—җ л№ м§„лӢӨ н–ҲлӢӨ. вҖңн•„(feel)мқҙ кҪӮнҳ”лӢӨвҖқлҠ” мҡ”мҰҳ м ҠмқҖмқҙл“Өмқҳ л§җнҲ¬м—җм„ң вҖҳкҪӮнҳ”лӢӨвҖҷлҸ„ л°”лЎң нҒҗн”јл“ң нҷ”мӮҙм—җм„ң мң лһҳн•ң л§җмқҙкІ лӢӨ.

![]()

![]() 2011л…„ м—¬лҰ„, к№Җн•ңлҜј к°җлҸ…мқҳ м•Ўм…ҳ мӮ¬к·№мҳҒнҷ” <мөңмў…лі‘кё° нҷң>мқҙ 7л°ұм—¬л§Ң кҙҖк°қмқ„ лҒҢм–ҙ лӘЁм•ҳлӢӨ. мқҙм „м—җлҸ„ вҖҳнҷңвҖҷмқ„ м ңлӘ©мңјлЎң лӮҙкұҙ мҳҒнҷ”к°Җ мһҲм—Ҳм§Җл§Ң мҳҒнҷ” л§ҲлӢҲм•„л“Өмқҳ кҙҖмӢ¬мқ„ лҒҢм§Җ лӘ»н–ҲмқҢкіјлҠ” л”ҙнҢҗмқҙлӢӨ. көӯм ңмҳҒнҷ”м ңм—җм„ң м—¬лҹ¬ м°ЁлЎҖ мҲҳмғҒн–ҲлҚҳ к№Җкё°лҚ• к°җлҸ…мқҳ <нҷң>мқҖ м ң58нҡҢ м№ё мҳҒнҷ”м ң(2005) кіөмӢқ л¶Җл¬ё вҖҳмЈјлӘ©н• л§Ңн•ң мӢңм„ вҖҷмқҳ мҙҲмІӯмһ‘мқҙм—ҲлӢӨ. вҖңнҢҪнҢҪн•ЁмқҖ к°•мқён•Ёкіј м•„лҰ„лӢӨмҡҙ мҶҢлҰ¬к°Җ мһҲлӢӨ. мЈҪлҠ” мӢңк°„к№Ңм§Җ нҷңмІҳлҹј нҢҪнҢҪн•ҳкІҢ мӮҙкі мӢ¶лӢӨвҖқм—җ м ңмһ‘мқҳ лң»мқ„ л‘җм—Ҳм§Җл§Ң, көӯлӮҙ кҙҖк°қлӘ°мқҙлҠ” мӢӨнҢЁмҳҖлӢӨ. мҳҒнҷ” мҶҚ нҷңмқҙ ліёл № кө¬мӢӨ лҢҖмӢ м җмҲ (еҚ иЎ“)мҡ©мңјлЎң м“°мқҙлҠ” л“ұ, вҖҳмҙҲм җмқҙ нқҗлҰ°вҖҷ м„Өм • нғ“лҸ„ мһҲм—Ҳм§Җ мӢ¶лӢӨ.

2011л…„ м—¬лҰ„, к№Җн•ңлҜј к°җлҸ…мқҳ м•Ўм…ҳ мӮ¬к·№мҳҒнҷ” <мөңмў…лі‘кё° нҷң>мқҙ 7л°ұм—¬л§Ң кҙҖк°қмқ„ лҒҢм–ҙ лӘЁм•ҳлӢӨ. мқҙм „м—җлҸ„ вҖҳнҷңвҖҷмқ„ м ңлӘ©мңјлЎң лӮҙкұҙ мҳҒнҷ”к°Җ мһҲм—Ҳм§Җл§Ң мҳҒнҷ” л§ҲлӢҲм•„л“Өмқҳ кҙҖмӢ¬мқ„ лҒҢм§Җ лӘ»н–ҲмқҢкіјлҠ” л”ҙнҢҗмқҙлӢӨ. көӯм ңмҳҒнҷ”м ңм—җм„ң м—¬лҹ¬ м°ЁлЎҖ мҲҳмғҒн–ҲлҚҳ к№Җкё°лҚ• к°җлҸ…мқҳ <нҷң>мқҖ м ң58нҡҢ м№ё мҳҒнҷ”м ң(2005) кіөмӢқ л¶Җл¬ё вҖҳмЈјлӘ©н• л§Ңн•ң мӢңм„ вҖҷмқҳ мҙҲмІӯмһ‘мқҙм—ҲлӢӨ. вҖңнҢҪнҢҪн•ЁмқҖ к°•мқён•Ёкіј м•„лҰ„лӢӨмҡҙ мҶҢлҰ¬к°Җ мһҲлӢӨ. мЈҪлҠ” мӢңк°„к№Ңм§Җ нҷңмІҳлҹј нҢҪнҢҪн•ҳкІҢ мӮҙкі мӢ¶лӢӨвҖқм—җ м ңмһ‘мқҳ лң»мқ„ л‘җм—Ҳм§Җл§Ң, көӯлӮҙ кҙҖк°қлӘ°мқҙлҠ” мӢӨнҢЁмҳҖлӢӨ. мҳҒнҷ” мҶҚ нҷңмқҙ ліёл № кө¬мӢӨ лҢҖмӢ м җмҲ (еҚ иЎ“)мҡ©мңјлЎң м“°мқҙлҠ” л“ұ, вҖҳмҙҲм җмқҙ нқҗлҰ°вҖҷ м„Өм • нғ“лҸ„ мһҲм—Ҳм§Җ мӢ¶лӢӨ.

л°ҳл©ҙ, <мөңнӣ„лі‘кё° нҷң>мқҙ кіөм „мқҳ нһҲнҠёлҘј м№ң кІғмқҖ м•„л§ҲлҸ„ н•ңлҜјмЎұмқҳ м •н•ң(жғ…жҒЁ) м—ӯмӮ¬м—җ мһ ліөн–ҲлҚҳ мӢ¬кёҲм—җлӢӨ вҖҳн•„вҖҷмқ„ кҪӮм•ҳкё° л•Ңл¬ёмқҙ м•„лӢҲм—Ҳмқ„к№Ң. лӮҳлқјлҘј мҙҲнҶ нҷ”мӢңмј°лҚҳ мҷңлһҖмқ„ лӢ№н•ң м§Җ л¶Ҳкіј 40м—¬ л…„ л§Ңм—җ лҳҗ лӢӨмӢң нңҳлӘ°м•„м№ң лі‘мһҗнҳёлһҖмқҖ л¬ҙм—ҮліҙлӢӨ мқҙ л•…мқҳ мқёмӢ¬м—җ к№ҠмқҖ мғҒмІҳлҘј лӮЁкІјлҚҳ м°ёнҷ”мҳҖлӢӨ.

м–ҙлҠҗ кіөлҸҷмІҙмқҙл“ мҷёл¶Җ 충격мқ„ л°ӣмңјл©ҙ кұ°кё°м—җ м–ҙл–Ө мӢқмңјлЎңл“ л°ҳкІ©н•ҙ ліҙм§Җ лӘ»н•ҳл©ҙ 충격нҢҢлҠ” кі мҠӨлһҖнһҲ кіөлҸҷмІҙ м•ҲмңјлЎң н–Ҙн•ҳкё° л§Ҳл ЁмқҙлӢӨ. 충격мқҖ лӮҙм—°(е…§зҮғ)мқ„ лӮікі , л§Ҳм№ЁлӮҙлҠ” лӮҙ분(е…§зҙӣ)мқ„ мқјмңјнӮ¬ мҶҢм§Җлқј н–ҲлӢӨ. нҳёлһҖмқ„ лӢ№н–ҲлҚҳ лӢ№мӢңмқҳ мЎ°м„ мӮ¬нҡҢк°Җ кјӯ к·ёлһ¬лӢӨ.

лӮҙ분мқҖ лЁјм Җ мҷ•мЎ°мқҳ м§Җл°°мёө м•Ҳм—җм„ң м№ҳм—ҙн–ҲлӢӨ. нҳёлһҖмқ„ лӢӨлЈ¬ мҶҢм„Ө гҖҠлӮЁн•ңмӮ°м„ұгҖӢ(2007) м„ңл¬ём—җм„ң мһ‘к°Җ к№ҖнӣҲмқҖ вҖңл°–мңјлЎң мӢёмҡ°кё°ліҙлӢӨ м•Ҳм—җм„ң мӢёмҡ°кё°к°Җ лҚ”мҡұ лӘЁм§Ҳм–ҙм„ң кёҖ мқҪлҠ” мһҗл“ӨмқҖ к°ҮнһҢ м„ұ м•Ҳм—җм„ң мӢёмҡ°кі лҳҗ мӢёмӣ кі вҖҰвҖқлқј м Ғм—ҲлӢӨ. мІҷнҷ”нҢҢмҷҖ мЈјнҷ”нҢҢ мӮ¬мқҙмқҳ мқҳкІ¬ лҢҖлҰҪмқҙ к·ёл ҮкІҢ м№ҳм—ҙн–ҲлӢӨ.

лӮҙ분мқҳ нӣ„мң мҰқмқҖ мөңлҢҖ 50л§Ң лӘ…мқҳ л¬ҙкі н•ң л°ұм„ұл“Өмқҙ лӮҳмӨ‘м—җ мІӯ(ж·ё)мқҙ лҗң нӣ„кёҲ(еҫҢпӨҠ) мҲҳлҸ„ мӢ¬м–‘мңјлЎң лҒҢл Өк°Җл©ҙм„ң лҚ”мҡұ к№ҠмқҖ м•ҷкёҲмқ„ лӮЁкІјлӢӨ. нҸ¬лЎңл“Өмқ„ кё°лӢӨл ёлҚҳ кІғмқҖ нһҳк№ЁлӮҳ м“ё л§Ңн•ң лӮЁм •л„Өл“ӨмқҖ л…ём—ӯ л…ёмҳҲлЎң, к·ё к°ҖмҡҙлҚ° 5л§Ң лӘ…мңјлЎң м¶”м •лҗҳлҠ” м ҠмқҖ м—¬м„ұл“ӨмқҖ м№ҳл§ҲлҒҲлҸ„ н’Җм–ҙм•ј н•ҳлҠ” лӘёмў…мңјлЎң мӮҙм•„м•ј н•ҳлҠ” м№ҳмҡ•мқҙм—ҲлӢӨ. лҢҖл¶Җ분 кұ°кё°м„ң н•ң л§ҺмқҖ мқёмғқмқ„ л§ҲміӨм§Җл§Ң, лҚ”лҹ¬лҠ” к·ё м§ҲкіЎм—җм„ң лҸ„л§қміҗм„ң, лҚ”лҹ¬лҠ” н”јл¶ҷмқҙлҘј м°ҫм•„ лӮҳм„ к°ҖмЎұл“Өм—җкІҢ л…ёмҳҲмӢңмһҘм—җм„ң кө¬м¶ңлҗҳм–ҙ кі көӯмңјлЎң лҸҢм•„мҷ”лӢӨ.

мІңмҡҙ(еӨ©йҒӢ)мңјлЎң лҸҢм•„мҷ”лҚҳ к·ёл“Өмқ„ кё°лӢӨлҰ° кІғмқҖ м•ҲнғҖк№қкІҢлҸ„ мқҙ л•…м—җм„ң мӮҙм•„лӮЁм•ҳлҚҳ мқҙл“Өмқҳ мӢёлҠҳн•ң лҲҲмҙқмқҙм—ҲлӢӨ. лӮҳлқјк°Җ м§ҖмјңмЈјм§Җ лӘ»н–ҲлҚҳ 비극мқҳ мЈјмқёкіөл“Өмқ„ л’ӨлҠҰкІҢлӮҳл§Ҳ к°җмӢёкё°лҠ”м»Өл…•, м•ҪмҶҢлҜјмЎұмқҳ 비극мқҙ мңјл Ҳ к·ёл Үл“Ҝ, мҳӨнһҲл Ө к·ёл“Өмқ„ көӯк°Җм Ғ мҲҳм№ҳмқҳ мҶҚмЈ„м–‘мңјлЎң мӮјлҠ” мӮ¬нҡҢм Ғ л©ёмӢңлҘј мһҗн–үн–ҲлӢӨ. м•„лӮҷл„Өл“Өмқ„ вҖҳкі н–ҘмңјлЎң лҸҢм•„мҳЁ м—¬мқёвҖҷмқҙлһҖ лң»мқҳ вҖҳнҷҳн–Ҙл…Җ(йӮ„й„•еҘі)вҖҷлЎң, мӮ¬лӮҙл“Өмқ„ вҖҳмҳӨлһ‘мәҗ нҸ¬лЎңвҖҷлқјлҠ” лң»мқҳ вҖҳнҳёлЎң(иғЎиҷң)вҖҷлқј л¶ҖлҘҙл©° лғүлҢҖн–ҲлӢӨ. мҲҳл°ұ л…„мқҙ нқҗлҘё м§ҖкёҲлҸ„ лӮЁл…ҖлҘј мҡ•н• л•Ң нҚјл¶“лҠ” вҖҳнҷ”лғҘл…„вҖҷ вҖҳнҳёлЎң мғҲлҒјвҖҷлһҖ 비м–ҙ(еҚ‘иӘһ)лЎң к·ё л§җм”Ёк°Җ лҒҲм§Ҳкё°кІҢ лӮЁм•ҳлӢӨ.

нӣ„кёҲ мҳӨлһ‘мәҗм—җкІҢ лӢ№н–ҲлҚҳ м–өмҡён•Ёмқ„ лҗҳл°ӣм•„м№ҳм§Җ лӘ»н•ң мұ„ мҡ°лҰ¬лҒјлҰ¬ м„ңлЎң л„Ө нғ“мқҙлқј мҶҗк°ҖлқҪм§Ҳл§Ң н–ҲлҚҳ м§ҖкІҪм—җм„ңлҸ„ лң» мһҲлҠ” мӢқмһҗк°Җ л¬ёмһҗлЎң мҡёл¶„мқ„ мӮӯнҳ”мқҢмқҖ к·ёлӮҳл§Ҳ к°ҖмғҒн–ҲлӢӨ. мӢӨн•ҷмһҗ мқҙмӨ‘нҷҳ(жқҺйҮҚз…Ҙ)мқҖ м§ҖлҰ¬м§Җ гҖҠнғқлҰ¬м§Җ(ж“ҮйҮҢеҝ—, 1751л…„)гҖӢм—җм„ң вҖңм„ңмңөл¶Ғм Ғ(иҘҝжҲҺеҢ—зӢ„) лҸҷнҳём—¬м§„(жқұиғЎпҰҒзңһ)мқҙ мӨ‘көӯмқҳ н•ңмЎұмқ„ л°Җм–ҙлӮҙкі лӢӨ н•ң лІҲм”© нҷ©м ңк°Җ лҗҳм—ҲлҠ”лҚ° мҡ°лҰ¬л§Ң н•ҳм§Җ лӘ»н–ҲлӢӨвҖқкі нҶөнғ„н–ҲлӢӨ. к·ёл Үм§Җл§Ң лӘҮ мӮ¬лһҢмқҙлӮҳ л¬ёмһҗлҘј мқҪкі нҶө분мқ„ мӮӯнҳ”кІ лҠ”к°Җ. мқҙ м җм—җм„ң <мөңмў…лі‘кё° нҷң>мқҙ м•ҪмҶҢкөӯ л°ұм„ұл“Өмқҳ к°ҖмҠҙмҶҚ мӣҗн•ң(жҖЁжҒЁ)мқ„ мқјкұ°м—җ м”»м–ҙмӨҖ н•ҙмӣҗ(и§ЈеҜғ) м”»к№Җкөҝмқҙ лҗҳм—ҲлӢӨ.

![]()

![]() мў…нҡЎл¬ҙ진 мҡ°лҰ¬ нҷң нҷңм•Ҫ

мў…нҡЎл¬ҙ진 мҡ°лҰ¬ нҷң нҷңм•Ҫ

мӨ„кұ°лҰ¬лҠ” мЎ°м„ мөңкі нҷңмһЎмқҙмқҳ лҲ„мқҙк°Җ нҳјмқёлӮ , лҠҗлӢ·м—Ҷмқҙ мІӯлӮҳлқј кө°лҢҖмқҳ мҠөкІ©мңјлЎң мӢ лһ‘кіј н•Ёк»ҳ нҸ¬лЎңлЎң мһЎнҳҖк°„лӢӨ. нҷңмһЎмқҙлҠ” м•„лІ„м§Җмқҳ нҷңмқ„ к°–кі мІӯкө°мқ„ мІҳм№ҳн•ҙм„ң кё°м–ҙмҪ” лҸҷмғқмқ„ кө¬м¶ңн•ҙлӮҙлҠ” л¬ҙмҡ©лӢҙмқҙ мҳҒнҷ” мӨ„кұ°лҰ¬лӢӨ.

мҳҒнҷ”к°Җ лҢҖл°•мқ„ н„°нҠёлҰ°лӢӨлҠ” мҶҢл¬ёмқҖ нҷңн„°м—җм„ңлҸ„ мһҗмһҗн–ҲлӢӨ. л§Ҳм№Ё мҳҒнҷ” м ңмһ‘мқ„ мң„н•ҙ кё°мҲ мһҗл¬ёмқ„ н•ҙмЈјм—ҲлӢӨлҠ” лҸҷлЈҢ нҷңкҫјмқҙ лӮҙк°Җ 2006л…„м—җ нҺҙлӮё гҖҠнҷңмқ„ мҸҳлӢӨгҖӢ лӮҙмҡ©мқ„ м ңмһ‘ мёЎм—җ к·Җлқ”н•ҙ мЈјм—ҲлӢӨкё°м—җ м„ңл‘ҳлҹ¬ мҳҒнҷ”лҘј лҙӨлӢӨ. кіјл…Ғ лӘЁм–‘мқҳ м—ӯмӮ¬м Ғ ліҖмІңмқ„ кі мҰқн•ң лӮҙмҡ©лҸ„ мұ…м—җ л“Өм–ҙ мһҲм—ҲлҚҳ л°”, мҳҒнҷ”лҠ” мЎ°м„ мҷ•мЎ° мҲҷмў… мһ„кёҲ л•Ңм—җ м“°мҳҖлҚҳ кіјл…Ғ лӘЁмҠөмқ„ л“ұмһҘмӢңмј°лӢӨ.

<мөңнӣ„лі‘кё° нҷң>мқ„ ліҙлӢҲ, мҳҒнҷ”к°Җ мһ¬лҜёлҘј лҚ”н•ҳл Өкі мғҒмғҒл Ҙмқ„ л§ҲмқҢк»Ҹ кө¬мӮ¬н•ҳлҠ” мһҘлҘҙмһ„мқ„ мғҲмӮј к№ЁлӢ¬м•ҳлӢӨ. мӢңмң„лҘј л– лӮң нҷ”мӮҙмқҙ мҳҒм–ҙмқҳ вҖҳм—җмҠӨ(S)вҖҷмһҗ лӘЁм–‘мңјлЎң мўҢмҡ°лЎң лҜём„ён•ҳкІҢ нқ”л“Өл©° лӮҳлҠ” мӮ¬мӢӨмқ„ нҳ„лҢҖмҠӨнҸ¬мё кіјн•ҷмқҙ вҖҳк¶ҒмӮ¬мқҳ лӘЁмҲңвҖҷмқҙлқјкі л°қнҳ”м§Җл§Ң, мҳҒнҷ”лҠ” мқҙ м җмқ„ м§ҖлӮҳм№ҳкІҢ кіјмһҘн–ҲлӢӨ. мЈјмқёкіөмқҳ нҷ”мӮҙмқҙ мҲІмҶҚ лӮҳл¬ҙ мӮ¬мқҙлҘј лҜёмӮ¬мқјмІҳлҹј мһҳлҸ„ н—Өм§‘кі лӮ м•„к°ҖкІҢ м„Өм •н–ҲлӢӨ.

мҳҒнҷ”лӢӨмҡҙ кіјмһҘмқҙкёҙ н•ҙлҸ„ мҡ°лҰ¬ нҷңмқҳ л№јм–ҙлӮЁмқ„ мң к°җм—Ҷмқҙ ліҙм—¬мЈјм—ҲмқҢмқҖ көӯк¶Ғ м• нҳёк°Җл“Өм—җкІҗ м°ё кі л§Ҳмҡҙ мқјмқҙм—ҲлӢӨ. лӮҳ к°ҷмқҖ мӮ¬лһҢм—җкІҗ лӢӨмӢң н•ң лІҲ мҡ°лҰ¬ нҷңмқҳ нҠ№мһҘ(зү№й•·)мқ„ мӮҙнҺҙліҙлқјлҠ” лӢ№л¶Җлқј мӢ¶м—ҲлӢӨ.

мҡ°лҰ¬ нҷңмқҖ л¬ҙм—ҮліҙлӢӨ мөңмһҘ мӮ¬кұ°лҰ¬лҘј мһҗлһ‘н•ңлӢӨ. мқҙлҘјн…Ңл©ҙ кёёмқҙ 2лҜён„° м •лҸ„лЎң л°ҳлӢ¬ лӘЁм–‘ мқјліё нҷңмқҖ лҢҖлӮҳл¬ҙмҷҖ к°ҖлһҳлӮҳл¬ҙ л‘җ мһ¬лЈҢлЎң л§Ңл“ вҖҳліөн•©к¶ҒвҖҷмқё лҚ° л°ҳн•ҙ, мҡ°лҰ¬ нҷңмқҖ л¬јмҶҢ лҝ”, мҮ мӢ¬мӨ„(зүӣзӯӢ), лҢҖлӮҳл¬ҙ л“ұ нғ„л Ҙмқ„ лҶ’мқј мҲҳ мһҲлҠ” м„ё к°Җм§Җ мқҙмғҒ мһ¬лЈҢлҘј мһҳ м—®мқҖ вҖҳн•©м„ұк¶ҒвҖҷмқҙкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ.

мӢңмң„лҘј мҳ¬лҰ° нҷңмқ„ вҖҳм–№мқҖнҷңвҖҷмқҙлқј н•ңлӢӨ. к·ё кёёмқҙк°Җ 1.1лҜён„°мқҙл©° мҳҒм–ҙмқҳ вҖҳMвҖҷ лҢҖл¬ёмһҗк°Җ мўҖ нҚјм§„ лӘЁмҠөмқҳ вҖҳлӢӨм„Ҝ көҪмқҙ нҷңвҖҷмқҙлӢӨ. 짧мқҖ нҷңмқҙм§Җл§Ң мөңлҢҖ мӮ¬кұ°лҰ¬к°Җ 250лҜён„°м—җ лӢ¬н• м •лҸ„лЎң лӢӨлҘё лӮҳлқј кІғліҙлӢӨ мӣ”л“ұн•ҳкІҢ л©ҖлҰ¬ лӮ кі кҙҖнҶөл ҘлҸ„ мўӢлӢӨ.

к·ё мӮ¬мқҙ мҡ°лҰ¬ нҷңмқҳ мҡ°мҲҳм„ұм—җ лҢҖн•ҙ лӮҙк°Җ л“Өм—ҲлҚҳ кө¬мЎ°м Ғ м„ӨлӘ…мқҖ м–№мқҖнҷңмқҳ мҶҗмһЎмқҙ л¶Җ분 вҖҳмӨҢвҖҷмқҙ мҳӨлӘ©н•ҳкІҢ л“Өм–ҙк°„ кІғм—җ м°©м•Ҳн•ң м •лҸ„мҳҖлӢӨ. мҳӨлӘ©н•ҳкІҢ л“Өм–ҙк°„ л§ҢнҒј мӢңмң„лҘј лҚ” лӢ№кёё мҲҳ мһҲлӢӨлҠ” м§ҒкҙҖм Ғ м„ӨлӘ…мқҙ кі мһ‘мқҙм—ҲлӢӨ.

мӮјмІңл…„ л§Ңм—җ н’ҖлҰ° көӯк¶Ғ мӣҗлҰ¬

м–јл§Ҳ м „ мҳӨлһңл§Ңм—җ мәҳлҰ¬нҸ¬лӢҲм•„ лІ„нҒҙлҰ¬ лҢҖн•ҷ мң н•ҷмӢңм Ҳмқҳ вҖҳкё°мҲҷмӮ¬ лҸҷкё°мғқвҖҷ мһ„м§ҖмҲң көҗмҲҳлҘј л§ҢлӮ¬лӢӨ. л№јм–ҙлӮң м—°кө¬м—…м Ғмқ„ мқём •л°ӣм•„ м„ңмҡёлҢҖн•ҷкөҗ мөңмҙҲмқҳ м„қмўҢкөҗмҲҳ мҳҒмҳҲлҘј м•ҲмқҖ нҳ„м§Ғ л¬јлҰ¬н•ҷ көҗмҲҳмқёлҚ°, м—°кө¬л…„(зЎҸ究е№ҙ)мқ„ л§һм•„ лҜёкөӯ лҸҷл¶Җмқҳ лӘ…л¬ё лёҢлқјмҡҙ лҢҖн•ҷмқ„ мҳӨк°„лӢӨ н–ҲлӢӨ. мһ„ көҗмҲҳк°Җ лҢҖлңё мҡ°лҰ¬ нҷңмқҳ мҡ°мҲҳм„ұм—җ лҢҖн•ң л¬јлҰ¬н•ҷ н’ҖмқҙлҘј л“ӨмқҖ м Ғ мһҲлҠҗлғҗ, л¬јм—ҲлӢӨ. лёҢлқјмҡҙлҢҖн•ҷ кё°кі„кіөн•ҷкіј к№ҖкІҪм„қ көҗмҲҳк°Җ нҷң м„ұлҠҘмқ„ вҖҳм—ӯн•ҷ(пҰҠеӯё)вҖҷмңјлЎң к·ңлӘ…н–Ҳкі , к·ёкұё вҖҳн•ҷл¶Җ кё°мҙҲ м—ӯн•ҷ көҗмһ¬вҖҷ(Bow and Arrow Dynamics Laboratory, Introduction to Dynamics and Vibrations: An Engineering Freshmen Core Course, 1994~2009, Brown Univ.)лЎң нҷңмҡ©н•ңлӢӨ н–ҲлӢӨ.

к№Җ көҗмҲҳлҠ” лӮҳл…ём„ёкі„мқҳ м—°кө¬мҷҖ мқ‘мҡ©мңјлЎң көӯлӮҙмҷём—җм„ң нҒ¬кІҢ мқём •л°ӣм•„ 2005л…„ нҳём•”мғҒмқ„ мҲҳмғҒн•ң н•ҷмһҗлӢӨ. лӮҙ кіөл¶ҖлҠ” мӮ¬нҡҢкіјн•ҷ кі„нҶөмқём§Җлқј к·ёмқҳ м „л¬ёл¶„м•јм—җ лҢҖн•ҙ м „нҳҖ к°җмқ„ мһЎмқ„ мҲҳ м—Ҷм§Җл§Ң, л“ӨмқҖ л°”лЎң мһ…л¬ё көҗмһ¬лҠ” л¬јмІҙ мҡҙлҸҷ мӣҗлҰ¬м—җ лҢҖн•ң лӮҙмҡ©мқҙкі , мӣҗлҰ¬лҠ” вҖҳмӨ‘л Ҙм—җ мқҳн•ң кІғвҖҷкіј м•…кё°, мһҗлҸҷм°Ё л“ұ вҖҳкіөн•ҷм ҒмңјлЎң м„Өкі„лҗң кІғвҖҷм—җ лҢҖн•ң м„ӨлӘ…мңјлЎң лӮҳлҲ 진лӢӨлҠ” кІғ.

к№Җ көҗмҲҳлҠ” к·ё мӮ¬мқҙ мҡ°лҰ¬ л¬ёнҷ”мң мӮ°мқҳ мҡ°мҲҳм„ұ к·ңлӘ…м—җлҸ„ кҙҖмӢ¬мқҙ л§Һм•„, мқҙлҘјн…Ңл©ҙ мҲҳ нӮ¬лЎңлҜён„° л°–м—җм„ңлҸ„ л“ӨлҰҙ м •лҸ„лЎң мҶҢлҰ¬к°Җ л©ҖлҰ¬ м „лӢ¬лҗҳлҠ” вҖҳн•ңкөӯ мў…(йҚҫ)вҖҷмқҳ мҡ°мҲҳм„ұлҸ„ м—ӯн•ҷм ҒмңјлЎң н•ҙм„қн–ҲлӢӨ. м—җл°Җл Ҳмў…мқ„ л“Өм–ҙліҙл©ҙ вҖҳмӣ…мӣ…мӣ…вҖҷ лҒҠм–ҙм§Ҳ л“Ҝ мқҙм–ҙм§ҖлҠ” мҶҢлҰ¬лҘј л°ҳліөн•ҳлҠ”лҚ°, к·ёкұҙ мў…м—җм„ң лӮҳмҳЁ 진лҸҷмқҙ лӢӨлҘё л‘җ к°ңмқҳ мҶҢлҰ¬мҷҖ м„ңлЎң мғҒмҠ№н•ҳл©° к°•м•Ҫмқ„ л°ҳліөн•ҳлҠ” к№ҢлӢӯм—җ м—¬мҡҙлҸ„ кёёкі л©ҖлҰ¬ л»—кІҢ н•ңлӢӨлҠ” кІғ. мў…м—җ мқҙм–ҙ мҡ°лҰ¬ нҷңмқҳ л№јм–ҙлӮЁлҸ„ мҰқлӘ…н–ҲмңјлӢҲ, мқҙлҹ° м„ұкіјм•ј л§җлЎң вҖҳкіјн•ҷ н•ңлҘҳ(йҹ“жөҒ)вҖҷк°Җ 분лӘ…н•ҳлӢӨ.

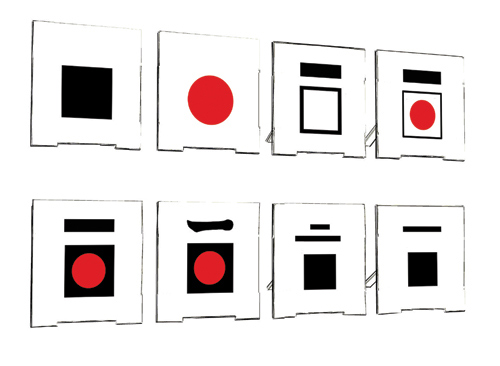

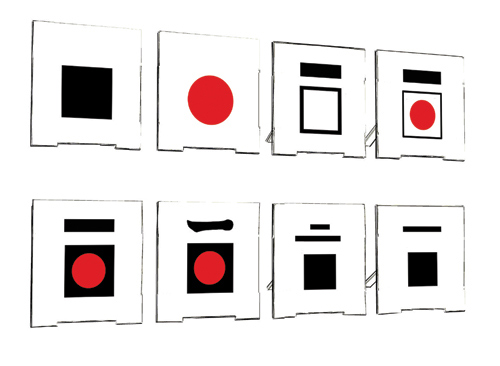

к·ёлҰјмқҖ мҳҒкөӯнҳ• мһҘк¶Ғм—җ лҢҖ비лҗҳлҠ” мҡ°лҰ¬ нҷңмқҳ мҡ°мҲҳм„ұм—җ лҢҖн•ң мҰқлӘ…мқҙлӢӨ. X축мқҖ мҸң м§Ғнӣ„мқҳ нҷ”мӮҙмҙү мқҙлҸҷ кұ°лҰ¬, Y축мқҖ нҷңмқҙ нҷ”мӮҙм—җ м „лӢ¬н•ҳлҠ” нһҳмқҙлӢӨ. нҷ”мӮҙм—җ м „лӢ¬лҗҳлҠ” 추л Ҙ(жҺЁеҠӣ)м—җм„ң м җм„ мқҖ мҳҒкөӯ нҷңмқҙкі , мӢӨм„ мқҖ көӯк¶ҒмқҙлӢӨ.

көӯк¶Ғмқҳ нҠ№мқҙм„ұмқҖ нҷ”мӮҙ 추л Ҙмқҳ вҖҳкјӯм§Җм җ(peak)вҖҷмқҙ л‘ҳмқҙлқјлҠ” мӮ¬мӢӨмқҙлӢӨ. л°ңмӢң(зҷјзҹў)н•ҳмһҗл§Ҳмһҗ мІҳмқҢ 0.1лҜён„° л¶Җк·јм—җм„ң, к·ёлҰ¬кі 0.45лҜён„° л¶Җк·јм—җм„ң кјӯм§Җм җмқҙ лҳҗ лӢӨмӢң лӮҳнғҖлӮңлӢӨ. мӢңмң„к°Җ нҷ”мӮҙмқ„ вҖҳл‘җ лІҲ к°•н•ҳкІҢ мҸҳм•„ л¶ҷм—¬вҖҷ мӨҖлӢӨлҠ” лң»мқҙлӢӨ. кјӯм§Җм җмқҙ н•ң лІҲл°–м—җ м—ҶлҠ” лӢӨлҘё лӮҳлқјмқҳ л°ҳмӣ”нҳ• нҷңм—җ лҢҖ비лҗҳлҠ” кІғмқҙлӢӨ.

мҷң л‘җ м°ЁлЎҖ мҸҳм•„ л¶ҷмһ„ нҳ„мғҒмқҙ лӮҳнғҖлӮҳлҠ”к°Җ. MмһҗлЎң көҪмқҖ лӘЁм–‘мқҳ мҡ°лҰ¬ нҷңм—җм„ң мӢңмң„лҘј лҶ“мңјл©ҙ, лҢҖк°ң кёёмқҙ 1лҜён„°мқё мӢңмң„ мӨ„мқҙ лӣ°м–ҙлӮҳк°Җл©ҙм„ң мІҳмқҢм—” лӢ№м—°нһҲ 1лҜён„° м „мІҙ л¶Җ분мқҙ нҷ”мӮҙмқ„ л°Җм–ҙмӨҖлӢӨ. мһ мӢң л’Ө мӢңмң„мқҳ мң—л¶Җ분과 м•„лһ«л¶Җ분мқҖ көҪмқҖ нҷңмқҳ м•„лһҳВ·мң„ л¶Җ분, кі§ нҷң л¶Җмң„ м „л¬ёмҡ©м–ҙлЎң мҳӨкёҲкіј лҸ„кі м§Җ мӮ¬мқҙ л¶Җ분м—җм„ң л§үнһҲкі , лӮҳлЁём§Җмқё мӢңмң„ к°ҖмҡҙлҚ° л¶Җ분мңјлЎң лҢҖ충 0.5лҜён„° м •лҸ„л§Ң м „м§„н•ңлӢӨ. 추л Ҙ м—җл„Ҳм§Җк°Җ мўҒмқҖ л¶Җ분м—җ лӘЁмқҙл©ҙ лӢӨмӢң н•ң лІҲ к°•н•ҳкІҢ нҷ”мӮҙмқ„ мҸҳм•„мЈјлҠ” нҡЁкіјк°Җ лӮҳнғҖлӮЁмқҖ н•ҙм•ҲмңјлЎң л°Җл ӨмҳЁ нҢҢлҸ„к°Җ м–‘мӘҪл§Ң мһҲкі мӨ‘к°„л¶Җ분мқҙ лҡ«лҰ° л°©нҢҢм ңлҘј нҶөкіјн• л•Ң лҡ«лҰ° мӨ‘к°„л¶Җ분м—җм„ң лҶ’мқҙлҸ„ мҳ¬лқјк°Җл©° мҶҚлҸ„лҸ„ л№Ёлқјм§ҖлҠ” кҙ‘кІҪм—җ 비мң н• мҲҳ мһҲлӢӨлҠ” кІғмқҙлӢӨ.

м—°кө¬кІ°кіјк°Җ к№Җ көҗмҲҳмқҳ к°•мқҳ көҗмһ¬м—җ л“ұмһҘн•ң мӢңм җмқҖ 1990л…„лҢҖ мҙҲлӢӨ. к·ёлЎңл¶Җн„° 20л…„мқҙ нқҳлҹ¬м„ңм•ј кІЁмҡ° лӮҙк°Җ м „н•ҙ л“ӨмқҖ кІғмқҙ м•„мүҪм§Җл§Ң, мҡ°лҰ¬к°Җ мҡ°лһ„-м•ҢнғҖмқҙкі„нҶө лӢӨм„ҜкөҪмқҙ нҷңмқ„ мҸң м—ӯмӮ¬к°Җ 3мІң л…„мһ„мқ„ кё°м–өн•ңлӢӨл©ҙ к·ё м •лҸ„ мӢңк°„ м§ҖмІҙлҠ” м•ҪкіјлӢӨ. мҡ°лҰ¬ нҷңмқҳ лҜёлҚ•мқҙ лІ мқјм—җ к°Җл Ө мһҲмқҖ м§Җ 3мІң л…„мқҙлӮҳ л¬өмқҖ м—ӯмӮ¬м Ғ к¶ҒкёҲмҰқмқ„ к№Җ көҗмҲҳк°Җ лӢЁл°•м—җ н’Җм–ҙн—ӨміӨм§Җ м•ҠмқҖк°Җ.

к№Җ көҗмҲҳмқҳ м—°кө¬м—…м Ғмқ„ мҶҢк°ңн•ҙ мӨҖ мһ„м§ҖмҲң көҗмҲҳлҠ” мҳҒмҳҲмқҳ лҜёкөӯ көӯлҰҪкіјн•ҷн•ҷмҲ мӣҗ нҡҢмӣҗмңјлЎңлҸ„ мҙҲл№ҷлҗң м •мғҒкёү кіјн•ҷмһҗлӢӨ. к·ёлҹ° к·ёк°Җ 2008л…„ мӨ‘л°ҳ, лӮҳлқјлҘј мҳЁнҶө л’Өнқ”л“Өм—ҲлҚҳ кҙ‘мҡ°лі‘ мҶҢлҸҷ л•Ң лҜёкөӯмӮ° мҮ кі кё°лҘј лЁ№лҚ”лқјлҸ„ кұҙк°•м—җ л¬ём ңк°Җ м—ҶмқҢмқ„ м•„л¬ҙлҰ¬ к°•мЎ°н•ҙлҸ„ м•„лӮҙмҷҖ мһҗл…Җл“ӨмЎ°м°Ё м•ҲмӢ¬мӢңнӮ¬ мҲҳ м—Ҷм—ҲлӢӨ н•ңлӢӨ. к·ё м§ҖкІҪм—җм„ң кіјн•ҷмһҗлЎңм„ң л¬ҙл Ҙк°җмқ„ лҠҗкјҲлӢӨкі нҶ лЎңн–ҲмқҢмқҙ мӢ л¬ё м№јлҹј(нҷ©нҳёнғқ м№јлҹј, <кіјн•ҷкіј мқҙм„ұ>, гҖҠлҸҷм•„мқјліҙгҖӢ, 2008. 6. 21)м—җ кёёкІҢ мқёмҡ©лҗң м Ғмқҙ мһҲм—ҲлӢӨ. к·ёл•Ң мһ„ көҗмҲҳлҠ” вҖңкіјн•ҷмһҗлЎңм„ң мұ…мһ„к°җмқ„ лҠҗлӮҖлӢӨ.вҖқкі лҸ„ л§җн–ҲлӢӨ. мқҙлІҲм—җ лӮҳм—җкІҢ мҡ°лҰ¬ нҷң м—ӯн•ҷ к·ңлӘ…мқ„ к·Җлқ”н•ҙ мӨҖ кІғлҸ„ к·ё мұ…мһ„к°җмқҳ л°ңнҳ„мқҙм—ҲлҚҳк°Җ. вҖҳн•ңлҘҳ л°”лһҢвҖҷмқҙ мқҙмІҳлҹј мІЁлӢЁ кіјн•ҷмңјлЎңлҸ„ нғ„л Ҙмқ„ л°ӣм•ҳмңјл©ҙ мўӢкІ лӢӨ.

кёҖ_ к№Җнҳ•көӯ м„ңмҡёлҢҖ лӘ…мҳҲ көҗмҲҳ

нқ¬лһҚ мӢ нҷ”м—җм„ң нҒҗн”јл“ңмқҳ кёҲ нҷ”мӮҙмқ„ л§һмңјл©ҙ кі§мһҘ мӮ¬лһ‘м—җ л№ м§„лӢӨ н–ҲлӢӨ. вҖңн•„(feel)мқҙ кҪӮнҳ”лӢӨвҖқлҠ” мҡ”мҰҳ м ҠмқҖмқҙл“Өмқҳ л§җнҲ¬м—җм„ң вҖҳкҪӮнҳ”лӢӨвҖҷлҸ„ л°”лЎң нҒҗн”јл“ң нҷ”мӮҙм—җм„ң мң лһҳн•ң л§җмқҙкІ лӢӨ.

л°ҳл©ҙ, <мөңнӣ„лі‘кё° нҷң>мқҙ кіөм „мқҳ нһҲнҠёлҘј м№ң кІғмқҖ м•„л§ҲлҸ„ н•ңлҜјмЎұмқҳ м •н•ң(жғ…жҒЁ) м—ӯмӮ¬м—җ мһ ліөн–ҲлҚҳ мӢ¬кёҲм—җлӢӨ вҖҳн•„вҖҷмқ„ кҪӮм•ҳкё° л•Ңл¬ёмқҙ м•„лӢҲм—Ҳмқ„к№Ң. лӮҳлқјлҘј мҙҲнҶ нҷ”мӢңмј°лҚҳ мҷңлһҖмқ„ лӢ№н•ң м§Җ л¶Ҳкіј 40м—¬ л…„ л§Ңм—җ лҳҗ лӢӨмӢң нңҳлӘ°м•„м№ң лі‘мһҗнҳёлһҖмқҖ л¬ҙм—ҮліҙлӢӨ мқҙ л•…мқҳ мқёмӢ¬м—җ к№ҠмқҖ мғҒмІҳлҘј лӮЁкІјлҚҳ м°ёнҷ”мҳҖлӢӨ.

м–ҙлҠҗ кіөлҸҷмІҙмқҙл“ мҷёл¶Җ 충격мқ„ л°ӣмңјл©ҙ кұ°кё°м—җ м–ҙл–Ө мӢқмңјлЎңл“ л°ҳкІ©н•ҙ ліҙм§Җ лӘ»н•ҳл©ҙ 충격нҢҢлҠ” кі мҠӨлһҖнһҲ кіөлҸҷмІҙ м•ҲмңјлЎң н–Ҙн•ҳкё° л§Ҳл ЁмқҙлӢӨ. 충격мқҖ лӮҙм—°(е…§зҮғ)мқ„ лӮікі , л§Ҳм№ЁлӮҙлҠ” лӮҙ분(е…§зҙӣ)мқ„ мқјмңјнӮ¬ мҶҢм§Җлқј н–ҲлӢӨ. нҳёлһҖмқ„ лӢ№н–ҲлҚҳ лӢ№мӢңмқҳ мЎ°м„ мӮ¬нҡҢк°Җ кјӯ к·ёлһ¬лӢӨ.

лӮҙ분мқҖ лЁјм Җ мҷ•мЎ°мқҳ м§Җл°°мёө м•Ҳм—җм„ң м№ҳм—ҙн–ҲлӢӨ. нҳёлһҖмқ„ лӢӨлЈ¬ мҶҢм„Ө гҖҠлӮЁн•ңмӮ°м„ұгҖӢ(2007) м„ңл¬ём—җм„ң мһ‘к°Җ к№ҖнӣҲмқҖ вҖңл°–мңјлЎң мӢёмҡ°кё°ліҙлӢӨ м•Ҳм—җм„ң мӢёмҡ°кё°к°Җ лҚ”мҡұ лӘЁм§Ҳм–ҙм„ң кёҖ мқҪлҠ” мһҗл“ӨмқҖ к°ҮнһҢ м„ұ м•Ҳм—җм„ң мӢёмҡ°кі лҳҗ мӢёмӣ кі вҖҰвҖқлқј м Ғм—ҲлӢӨ. мІҷнҷ”нҢҢмҷҖ мЈјнҷ”нҢҢ мӮ¬мқҙмқҳ мқҳкІ¬ лҢҖлҰҪмқҙ к·ёл ҮкІҢ м№ҳм—ҙн–ҲлӢӨ.

лӮҙ분мқҳ нӣ„мң мҰқмқҖ мөңлҢҖ 50л§Ң лӘ…мқҳ л¬ҙкі н•ң л°ұм„ұл“Өмқҙ лӮҳмӨ‘м—җ мІӯ(ж·ё)мқҙ лҗң нӣ„кёҲ(еҫҢпӨҠ) мҲҳлҸ„ мӢ¬м–‘мңјлЎң лҒҢл Өк°Җл©ҙм„ң лҚ”мҡұ к№ҠмқҖ м•ҷкёҲмқ„ лӮЁкІјлӢӨ. нҸ¬лЎңл“Өмқ„ кё°лӢӨл ёлҚҳ кІғмқҖ нһҳк№ЁлӮҳ м“ё л§Ңн•ң лӮЁм •л„Өл“ӨмқҖ л…ём—ӯ л…ёмҳҲлЎң, к·ё к°ҖмҡҙлҚ° 5л§Ң лӘ…мңјлЎң м¶”м •лҗҳлҠ” м ҠмқҖ м—¬м„ұл“ӨмқҖ м№ҳл§ҲлҒҲлҸ„ н’Җм–ҙм•ј н•ҳлҠ” лӘёмў…мңјлЎң мӮҙм•„м•ј н•ҳлҠ” м№ҳмҡ•мқҙм—ҲлӢӨ. лҢҖл¶Җ분 кұ°кё°м„ң н•ң л§ҺмқҖ мқёмғқмқ„ л§ҲміӨм§Җл§Ң, лҚ”лҹ¬лҠ” к·ё м§ҲкіЎм—җм„ң лҸ„л§қміҗм„ң, лҚ”лҹ¬лҠ” н”јл¶ҷмқҙлҘј м°ҫм•„ лӮҳм„ к°ҖмЎұл“Өм—җкІҢ л…ёмҳҲмӢңмһҘм—җм„ң кө¬м¶ңлҗҳм–ҙ кі көӯмңјлЎң лҸҢм•„мҷ”лӢӨ.

мІңмҡҙ(еӨ©йҒӢ)мңјлЎң лҸҢм•„мҷ”лҚҳ к·ёл“Өмқ„ кё°лӢӨлҰ° кІғмқҖ м•ҲнғҖк№қкІҢлҸ„ мқҙ л•…м—җм„ң мӮҙм•„лӮЁм•ҳлҚҳ мқҙл“Өмқҳ мӢёлҠҳн•ң лҲҲмҙқмқҙм—ҲлӢӨ. лӮҳлқјк°Җ м§ҖмјңмЈјм§Җ лӘ»н–ҲлҚҳ 비극мқҳ мЈјмқёкіөл“Өмқ„ л’ӨлҠҰкІҢлӮҳл§Ҳ к°җмӢёкё°лҠ”м»Өл…•, м•ҪмҶҢлҜјмЎұмқҳ 비극мқҙ мңјл Ҳ к·ёл Үл“Ҝ, мҳӨнһҲл Ө к·ёл“Өмқ„ көӯк°Җм Ғ мҲҳм№ҳмқҳ мҶҚмЈ„м–‘мңјлЎң мӮјлҠ” мӮ¬нҡҢм Ғ л©ёмӢңлҘј мһҗн–үн–ҲлӢӨ. м•„лӮҷл„Өл“Өмқ„ вҖҳкі н–ҘмңјлЎң лҸҢм•„мҳЁ м—¬мқёвҖҷмқҙлһҖ лң»мқҳ вҖҳнҷҳн–Ҙл…Җ(йӮ„й„•еҘі)вҖҷлЎң, мӮ¬лӮҙл“Өмқ„ вҖҳмҳӨлһ‘мәҗ нҸ¬лЎңвҖҷлқјлҠ” лң»мқҳ вҖҳнҳёлЎң(иғЎиҷң)вҖҷлқј л¶ҖлҘҙл©° лғүлҢҖн–ҲлӢӨ. мҲҳл°ұ л…„мқҙ нқҗлҘё м§ҖкёҲлҸ„ лӮЁл…ҖлҘј мҡ•н• л•Ң нҚјл¶“лҠ” вҖҳнҷ”лғҘл…„вҖҷ вҖҳнҳёлЎң мғҲлҒјвҖҷлһҖ 비м–ҙ(еҚ‘иӘһ)лЎң к·ё л§җм”Ёк°Җ лҒҲм§Ҳкё°кІҢ лӮЁм•ҳлӢӨ.

нӣ„кёҲ мҳӨлһ‘мәҗм—җкІҢ лӢ№н–ҲлҚҳ м–өмҡён•Ёмқ„ лҗҳл°ӣм•„м№ҳм§Җ лӘ»н•ң мұ„ мҡ°лҰ¬лҒјлҰ¬ м„ңлЎң л„Ө нғ“мқҙлқј мҶҗк°ҖлқҪм§Ҳл§Ң н–ҲлҚҳ м§ҖкІҪм—җм„ңлҸ„ лң» мһҲлҠ” мӢқмһҗк°Җ л¬ёмһҗлЎң мҡёл¶„мқ„ мӮӯнҳ”мқҢмқҖ к·ёлӮҳл§Ҳ к°ҖмғҒн–ҲлӢӨ. мӢӨн•ҷмһҗ мқҙмӨ‘нҷҳ(жқҺйҮҚз…Ҙ)мқҖ м§ҖлҰ¬м§Җ гҖҠнғқлҰ¬м§Җ(ж“ҮйҮҢеҝ—, 1751л…„)гҖӢм—җм„ң вҖңм„ңмңөл¶Ғм Ғ(иҘҝжҲҺеҢ—зӢ„) лҸҷнҳём—¬м§„(жқұиғЎпҰҒзңһ)мқҙ мӨ‘көӯмқҳ н•ңмЎұмқ„ л°Җм–ҙлӮҙкі лӢӨ н•ң лІҲм”© нҷ©м ңк°Җ лҗҳм—ҲлҠ”лҚ° мҡ°лҰ¬л§Ң н•ҳм§Җ лӘ»н–ҲлӢӨвҖқкі нҶөнғ„н–ҲлӢӨ. к·ёл Үм§Җл§Ң лӘҮ мӮ¬лһҢмқҙлӮҳ л¬ёмһҗлҘј мқҪкі нҶө분мқ„ мӮӯнҳ”кІ лҠ”к°Җ. мқҙ м җм—җм„ң <мөңмў…лі‘кё° нҷң>мқҙ м•ҪмҶҢкөӯ л°ұм„ұл“Өмқҳ к°ҖмҠҙмҶҚ мӣҗн•ң(жҖЁжҒЁ)мқ„ мқјкұ°м—җ м”»м–ҙмӨҖ н•ҙмӣҗ(и§ЈеҜғ) м”»к№Җкөҝмқҙ лҗҳм—ҲлӢӨ.

мӨ„кұ°лҰ¬лҠ” мЎ°м„ мөңкі нҷңмһЎмқҙмқҳ лҲ„мқҙк°Җ нҳјмқёлӮ , лҠҗлӢ·м—Ҷмқҙ мІӯлӮҳлқј кө°лҢҖмқҳ мҠөкІ©мңјлЎң мӢ лһ‘кіј н•Ёк»ҳ нҸ¬лЎңлЎң мһЎнҳҖк°„лӢӨ. нҷңмһЎмқҙлҠ” м•„лІ„м§Җмқҳ нҷңмқ„ к°–кі мІӯкө°мқ„ мІҳм№ҳн•ҙм„ң кё°м–ҙмҪ” лҸҷмғқмқ„ кө¬м¶ңн•ҙлӮҙлҠ” л¬ҙмҡ©лӢҙмқҙ мҳҒнҷ” мӨ„кұ°лҰ¬лӢӨ.

мҳҒнҷ”к°Җ лҢҖл°•мқ„ н„°нҠёлҰ°лӢӨлҠ” мҶҢл¬ёмқҖ нҷңн„°м—җм„ңлҸ„ мһҗмһҗн–ҲлӢӨ. л§Ҳм№Ё мҳҒнҷ” м ңмһ‘мқ„ мң„н•ҙ кё°мҲ мһҗл¬ёмқ„ н•ҙмЈјм—ҲлӢӨлҠ” лҸҷлЈҢ нҷңкҫјмқҙ лӮҙк°Җ 2006л…„м—җ нҺҙлӮё гҖҠнҷңмқ„ мҸҳлӢӨгҖӢ лӮҙмҡ©мқ„ м ңмһ‘ мёЎм—җ к·Җлқ”н•ҙ мЈјм—ҲлӢӨкё°м—җ м„ңл‘ҳлҹ¬ мҳҒнҷ”лҘј лҙӨлӢӨ. кіјл…Ғ лӘЁм–‘мқҳ м—ӯмӮ¬м Ғ ліҖмІңмқ„ кі мҰқн•ң лӮҙмҡ©лҸ„ мұ…м—җ л“Өм–ҙ мһҲм—ҲлҚҳ л°”, мҳҒнҷ”лҠ” мЎ°м„ мҷ•мЎ° мҲҷмў… мһ„кёҲ л•Ңм—җ м“°мҳҖлҚҳ кіјл…Ғ лӘЁмҠөмқ„ л“ұмһҘмӢңмј°лӢӨ.

<мөңнӣ„лі‘кё° нҷң>мқ„ ліҙлӢҲ, мҳҒнҷ”к°Җ мһ¬лҜёлҘј лҚ”н•ҳл Өкі мғҒмғҒл Ҙмқ„ л§ҲмқҢк»Ҹ кө¬мӮ¬н•ҳлҠ” мһҘлҘҙмһ„мқ„ мғҲмӮј к№ЁлӢ¬м•ҳлӢӨ. мӢңмң„лҘј л– лӮң нҷ”мӮҙмқҙ мҳҒм–ҙмқҳ вҖҳм—җмҠӨ(S)вҖҷмһҗ лӘЁм–‘мңјлЎң мўҢмҡ°лЎң лҜём„ён•ҳкІҢ нқ”л“Өл©° лӮҳлҠ” мӮ¬мӢӨмқ„ нҳ„лҢҖмҠӨнҸ¬мё кіјн•ҷмқҙ вҖҳк¶ҒмӮ¬мқҳ лӘЁмҲңвҖҷмқҙлқјкі л°қнҳ”м§Җл§Ң, мҳҒнҷ”лҠ” мқҙ м җмқ„ м§ҖлӮҳм№ҳкІҢ кіјмһҘн–ҲлӢӨ. мЈјмқёкіөмқҳ нҷ”мӮҙмқҙ мҲІмҶҚ лӮҳл¬ҙ мӮ¬мқҙлҘј лҜёмӮ¬мқјмІҳлҹј мһҳлҸ„ н—Өм§‘кі лӮ м•„к°ҖкІҢ м„Өм •н–ҲлӢӨ.

мҳҒнҷ”лӢӨмҡҙ кіјмһҘмқҙкёҙ н•ҙлҸ„ мҡ°лҰ¬ нҷңмқҳ л№јм–ҙлӮЁмқ„ мң к°җм—Ҷмқҙ ліҙм—¬мЈјм—ҲмқҢмқҖ көӯк¶Ғ м• нҳёк°Җл“Өм—җкІҗ м°ё кі л§Ҳмҡҙ мқјмқҙм—ҲлӢӨ. лӮҳ к°ҷмқҖ мӮ¬лһҢм—җкІҗ лӢӨмӢң н•ң лІҲ мҡ°лҰ¬ нҷңмқҳ нҠ№мһҘ(зү№й•·)мқ„ мӮҙнҺҙліҙлқјлҠ” лӢ№л¶Җлқј мӢ¶м—ҲлӢӨ.

мҡ°лҰ¬ нҷңмқҖ л¬ҙм—ҮліҙлӢӨ мөңмһҘ мӮ¬кұ°лҰ¬лҘј мһҗлһ‘н•ңлӢӨ. мқҙлҘјн…Ңл©ҙ кёёмқҙ 2лҜён„° м •лҸ„лЎң л°ҳлӢ¬ лӘЁм–‘ мқјліё нҷңмқҖ лҢҖлӮҳл¬ҙмҷҖ к°ҖлһҳлӮҳл¬ҙ л‘җ мһ¬лЈҢлЎң л§Ңл“ вҖҳліөн•©к¶ҒвҖҷмқё лҚ° л°ҳн•ҙ, мҡ°лҰ¬ нҷңмқҖ л¬јмҶҢ лҝ”, мҮ мӢ¬мӨ„(зүӣзӯӢ), лҢҖлӮҳл¬ҙ л“ұ нғ„л Ҙмқ„ лҶ’мқј мҲҳ мһҲлҠ” м„ё к°Җм§Җ мқҙмғҒ мһ¬лЈҢлҘј мһҳ м—®мқҖ вҖҳн•©м„ұк¶ҒвҖҷмқҙкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ.

мӢңмң„лҘј мҳ¬лҰ° нҷңмқ„ вҖҳм–№мқҖнҷңвҖҷмқҙлқј н•ңлӢӨ. к·ё кёёмқҙк°Җ 1.1лҜён„°мқҙл©° мҳҒм–ҙмқҳ вҖҳMвҖҷ лҢҖл¬ёмһҗк°Җ мўҖ нҚјм§„ лӘЁмҠөмқҳ вҖҳлӢӨм„Ҝ көҪмқҙ нҷңвҖҷмқҙлӢӨ. 짧мқҖ нҷңмқҙм§Җл§Ң мөңлҢҖ мӮ¬кұ°лҰ¬к°Җ 250лҜён„°м—җ лӢ¬н• м •лҸ„лЎң лӢӨлҘё лӮҳлқј кІғліҙлӢӨ мӣ”л“ұн•ҳкІҢ л©ҖлҰ¬ лӮ кі кҙҖнҶөл ҘлҸ„ мўӢлӢӨ.

к·ё мӮ¬мқҙ мҡ°лҰ¬ нҷңмқҳ мҡ°мҲҳм„ұм—җ лҢҖн•ҙ лӮҙк°Җ л“Өм—ҲлҚҳ кө¬мЎ°м Ғ м„ӨлӘ…мқҖ м–№мқҖнҷңмқҳ мҶҗмһЎмқҙ л¶Җ분 вҖҳмӨҢвҖҷмқҙ мҳӨлӘ©н•ҳкІҢ л“Өм–ҙк°„ кІғм—җ м°©м•Ҳн•ң м •лҸ„мҳҖлӢӨ. мҳӨлӘ©н•ҳкІҢ л“Өм–ҙк°„ л§ҢнҒј мӢңмң„лҘј лҚ” лӢ№кёё мҲҳ мһҲлӢӨлҠ” м§ҒкҙҖм Ғ м„ӨлӘ…мқҙ кі мһ‘мқҙм—ҲлӢӨ.

мӮјмІңл…„ л§Ңм—җ н’ҖлҰ° көӯк¶Ғ мӣҗлҰ¬

м–јл§Ҳ м „ мҳӨлһңл§Ңм—җ мәҳлҰ¬нҸ¬лӢҲм•„ лІ„нҒҙлҰ¬ лҢҖн•ҷ мң н•ҷмӢңм Ҳмқҳ вҖҳкё°мҲҷмӮ¬ лҸҷкё°мғқвҖҷ мһ„м§ҖмҲң көҗмҲҳлҘј л§ҢлӮ¬лӢӨ. л№јм–ҙлӮң м—°кө¬м—…м Ғмқ„ мқём •л°ӣм•„ м„ңмҡёлҢҖн•ҷкөҗ мөңмҙҲмқҳ м„қмўҢкөҗмҲҳ мҳҒмҳҲлҘј м•ҲмқҖ нҳ„м§Ғ л¬јлҰ¬н•ҷ көҗмҲҳмқёлҚ°, м—°кө¬л…„(зЎҸ究е№ҙ)мқ„ л§һм•„ лҜёкөӯ лҸҷл¶Җмқҳ лӘ…л¬ё лёҢлқјмҡҙ лҢҖн•ҷмқ„ мҳӨк°„лӢӨ н–ҲлӢӨ. мһ„ көҗмҲҳк°Җ лҢҖлңё мҡ°лҰ¬ нҷңмқҳ мҡ°мҲҳм„ұм—җ лҢҖн•ң л¬јлҰ¬н•ҷ н’ҖмқҙлҘј л“ӨмқҖ м Ғ мһҲлҠҗлғҗ, л¬јм—ҲлӢӨ. лёҢлқјмҡҙлҢҖн•ҷ кё°кі„кіөн•ҷкіј к№ҖкІҪм„қ көҗмҲҳк°Җ нҷң м„ұлҠҘмқ„ вҖҳм—ӯн•ҷ(пҰҠеӯё)вҖҷмңјлЎң к·ңлӘ…н–Ҳкі , к·ёкұё вҖҳн•ҷл¶Җ кё°мҙҲ м—ӯн•ҷ көҗмһ¬вҖҷ(Bow and Arrow Dynamics Laboratory, Introduction to Dynamics and Vibrations: An Engineering Freshmen Core Course, 1994~2009, Brown Univ.)лЎң нҷңмҡ©н•ңлӢӨ н–ҲлӢӨ.

к№Җ көҗмҲҳлҠ” лӮҳл…ём„ёкі„мқҳ м—°кө¬мҷҖ мқ‘мҡ©мңјлЎң көӯлӮҙмҷём—җм„ң нҒ¬кІҢ мқём •л°ӣм•„ 2005л…„ нҳём•”мғҒмқ„ мҲҳмғҒн•ң н•ҷмһҗлӢӨ. лӮҙ кіөл¶ҖлҠ” мӮ¬нҡҢкіјн•ҷ кі„нҶөмқём§Җлқј к·ёмқҳ м „л¬ёл¶„м•јм—җ лҢҖн•ҙ м „нҳҖ к°җмқ„ мһЎмқ„ мҲҳ м—Ҷм§Җл§Ң, л“ӨмқҖ л°”лЎң мһ…л¬ё көҗмһ¬лҠ” л¬јмІҙ мҡҙлҸҷ мӣҗлҰ¬м—җ лҢҖн•ң лӮҙмҡ©мқҙкі , мӣҗлҰ¬лҠ” вҖҳмӨ‘л Ҙм—җ мқҳн•ң кІғвҖҷкіј м•…кё°, мһҗлҸҷм°Ё л“ұ вҖҳкіөн•ҷм ҒмңјлЎң м„Өкі„лҗң кІғвҖҷм—җ лҢҖн•ң м„ӨлӘ…мңјлЎң лӮҳлҲ 진лӢӨлҠ” кІғ.

к№Җ көҗмҲҳлҠ” к·ё мӮ¬мқҙ мҡ°лҰ¬ л¬ёнҷ”мң мӮ°мқҳ мҡ°мҲҳм„ұ к·ңлӘ…м—җлҸ„ кҙҖмӢ¬мқҙ л§Һм•„, мқҙлҘјн…Ңл©ҙ мҲҳ нӮ¬лЎңлҜён„° л°–м—җм„ңлҸ„ л“ӨлҰҙ м •лҸ„лЎң мҶҢлҰ¬к°Җ л©ҖлҰ¬ м „лӢ¬лҗҳлҠ” вҖҳн•ңкөӯ мў…(йҚҫ)вҖҷмқҳ мҡ°мҲҳм„ұлҸ„ м—ӯн•ҷм ҒмңјлЎң н•ҙм„қн–ҲлӢӨ. м—җл°Җл Ҳмў…мқ„ л“Өм–ҙліҙл©ҙ вҖҳмӣ…мӣ…мӣ…вҖҷ лҒҠм–ҙм§Ҳ л“Ҝ мқҙм–ҙм§ҖлҠ” мҶҢлҰ¬лҘј л°ҳліөн•ҳлҠ”лҚ°, к·ёкұҙ мў…м—җм„ң лӮҳмҳЁ 진лҸҷмқҙ лӢӨлҘё л‘җ к°ңмқҳ мҶҢлҰ¬мҷҖ м„ңлЎң мғҒмҠ№н•ҳл©° к°•м•Ҫмқ„ л°ҳліөн•ҳлҠ” к№ҢлӢӯм—җ м—¬мҡҙлҸ„ кёёкі л©ҖлҰ¬ л»—кІҢ н•ңлӢӨлҠ” кІғ. мў…м—җ мқҙм–ҙ мҡ°лҰ¬ нҷңмқҳ л№јм–ҙлӮЁлҸ„ мҰқлӘ…н–ҲмңјлӢҲ, мқҙлҹ° м„ұкіјм•ј л§җлЎң вҖҳкіјн•ҷ н•ңлҘҳ(йҹ“жөҒ)вҖҷк°Җ 분лӘ…н•ҳлӢӨ.

к·ёлҰјмқҖ мҳҒкөӯнҳ• мһҘк¶Ғм—җ лҢҖ비лҗҳлҠ” мҡ°лҰ¬ нҷңмқҳ мҡ°мҲҳм„ұм—җ лҢҖн•ң мҰқлӘ…мқҙлӢӨ. X축мқҖ мҸң м§Ғнӣ„мқҳ нҷ”мӮҙмҙү мқҙлҸҷ кұ°лҰ¬, Y축мқҖ нҷңмқҙ нҷ”мӮҙм—җ м „лӢ¬н•ҳлҠ” нһҳмқҙлӢӨ. нҷ”мӮҙм—җ м „лӢ¬лҗҳлҠ” 추л Ҙ(жҺЁеҠӣ)м—җм„ң м җм„ мқҖ мҳҒкөӯ нҷңмқҙкі , мӢӨм„ мқҖ көӯк¶ҒмқҙлӢӨ.

көӯк¶Ғмқҳ нҠ№мқҙм„ұмқҖ нҷ”мӮҙ 추л Ҙмқҳ вҖҳкјӯм§Җм җ(peak)вҖҷмқҙ л‘ҳмқҙлқјлҠ” мӮ¬мӢӨмқҙлӢӨ. л°ңмӢң(зҷјзҹў)н•ҳмһҗл§Ҳмһҗ мІҳмқҢ 0.1лҜён„° л¶Җк·јм—җм„ң, к·ёлҰ¬кі 0.45лҜён„° л¶Җк·јм—җм„ң кјӯм§Җм җмқҙ лҳҗ лӢӨмӢң лӮҳнғҖлӮңлӢӨ. мӢңмң„к°Җ нҷ”мӮҙмқ„ вҖҳл‘җ лІҲ к°•н•ҳкІҢ мҸҳм•„ л¶ҷм—¬вҖҷ мӨҖлӢӨлҠ” лң»мқҙлӢӨ. кјӯм§Җм җмқҙ н•ң лІҲл°–м—җ м—ҶлҠ” лӢӨлҘё лӮҳлқјмқҳ л°ҳмӣ”нҳ• нҷңм—җ лҢҖ비лҗҳлҠ” кІғмқҙлӢӨ.

мҷң л‘җ м°ЁлЎҖ мҸҳм•„ л¶ҷмһ„ нҳ„мғҒмқҙ лӮҳнғҖлӮҳлҠ”к°Җ. MмһҗлЎң көҪмқҖ лӘЁм–‘мқҳ мҡ°лҰ¬ нҷңм—җм„ң мӢңмң„лҘј лҶ“мңјл©ҙ, лҢҖк°ң кёёмқҙ 1лҜён„°мқё мӢңмң„ мӨ„мқҙ лӣ°м–ҙлӮҳк°Җл©ҙм„ң мІҳмқҢм—” лӢ№м—°нһҲ 1лҜён„° м „мІҙ л¶Җ분мқҙ нҷ”мӮҙмқ„ л°Җм–ҙмӨҖлӢӨ. мһ мӢң л’Ө мӢңмң„мқҳ мң—л¶Җ분과 м•„лһ«л¶Җ분мқҖ көҪмқҖ нҷңмқҳ м•„лһҳВ·мң„ л¶Җ분, кі§ нҷң л¶Җмң„ м „л¬ёмҡ©м–ҙлЎң мҳӨкёҲкіј лҸ„кі м§Җ мӮ¬мқҙ л¶Җ분м—җм„ң л§үнһҲкі , лӮҳлЁём§Җмқё мӢңмң„ к°ҖмҡҙлҚ° л¶Җ분мңјлЎң лҢҖ충 0.5лҜён„° м •лҸ„л§Ң м „м§„н•ңлӢӨ. 추л Ҙ м—җл„Ҳм§Җк°Җ мўҒмқҖ л¶Җ분м—җ лӘЁмқҙл©ҙ лӢӨмӢң н•ң лІҲ к°•н•ҳкІҢ нҷ”мӮҙмқ„ мҸҳм•„мЈјлҠ” нҡЁкіјк°Җ лӮҳнғҖлӮЁмқҖ н•ҙм•ҲмңјлЎң л°Җл ӨмҳЁ нҢҢлҸ„к°Җ м–‘мӘҪл§Ң мһҲкі мӨ‘к°„л¶Җ분мқҙ лҡ«лҰ° л°©нҢҢм ңлҘј нҶөкіјн• л•Ң лҡ«лҰ° мӨ‘к°„л¶Җ분м—җм„ң лҶ’мқҙлҸ„ мҳ¬лқјк°Җл©° мҶҚлҸ„лҸ„ л№Ёлқјм§ҖлҠ” кҙ‘кІҪм—җ 비мң н• мҲҳ мһҲлӢӨлҠ” кІғмқҙлӢӨ.

м—°кө¬кІ°кіјк°Җ к№Җ көҗмҲҳмқҳ к°•мқҳ көҗмһ¬м—җ л“ұмһҘн•ң мӢңм җмқҖ 1990л…„лҢҖ мҙҲлӢӨ. к·ёлЎңл¶Җн„° 20л…„мқҙ нқҳлҹ¬м„ңм•ј кІЁмҡ° лӮҙк°Җ м „н•ҙ л“ӨмқҖ кІғмқҙ м•„мүҪм§Җл§Ң, мҡ°лҰ¬к°Җ мҡ°лһ„-м•ҢнғҖмқҙкі„нҶө лӢӨм„ҜкөҪмқҙ нҷңмқ„ мҸң м—ӯмӮ¬к°Җ 3мІң л…„мһ„мқ„ кё°м–өн•ңлӢӨл©ҙ к·ё м •лҸ„ мӢңк°„ м§ҖмІҙлҠ” м•ҪкіјлӢӨ. мҡ°лҰ¬ нҷңмқҳ лҜёлҚ•мқҙ лІ мқјм—җ к°Җл Ө мһҲмқҖ м§Җ 3мІң л…„мқҙлӮҳ л¬өмқҖ м—ӯмӮ¬м Ғ к¶ҒкёҲмҰқмқ„ к№Җ көҗмҲҳк°Җ лӢЁл°•м—җ н’Җм–ҙн—ӨміӨм§Җ м•ҠмқҖк°Җ.

к№Җ көҗмҲҳмқҳ м—°кө¬м—…м Ғмқ„ мҶҢк°ңн•ҙ мӨҖ мһ„м§ҖмҲң көҗмҲҳлҠ” мҳҒмҳҲмқҳ лҜёкөӯ көӯлҰҪкіјн•ҷн•ҷмҲ мӣҗ нҡҢмӣҗмңјлЎңлҸ„ мҙҲл№ҷлҗң м •мғҒкёү кіјн•ҷмһҗлӢӨ. к·ёлҹ° к·ёк°Җ 2008л…„ мӨ‘л°ҳ, лӮҳлқјлҘј мҳЁнҶө л’Өнқ”л“Өм—ҲлҚҳ кҙ‘мҡ°лі‘ мҶҢлҸҷ л•Ң лҜёкөӯмӮ° мҮ кі кё°лҘј лЁ№лҚ”лқјлҸ„ кұҙк°•м—җ л¬ём ңк°Җ м—ҶмқҢмқ„ м•„л¬ҙлҰ¬ к°•мЎ°н•ҙлҸ„ м•„лӮҙмҷҖ мһҗл…Җл“ӨмЎ°м°Ё м•ҲмӢ¬мӢңнӮ¬ мҲҳ м—Ҷм—ҲлӢӨ н•ңлӢӨ. к·ё м§ҖкІҪм—җм„ң кіјн•ҷмһҗлЎңм„ң л¬ҙл Ҙк°җмқ„ лҠҗкјҲлӢӨкі нҶ лЎңн–ҲмқҢмқҙ мӢ л¬ё м№јлҹј(нҷ©нҳёнғқ м№јлҹј, <кіјн•ҷкіј мқҙм„ұ>, гҖҠлҸҷм•„мқјліҙгҖӢ, 2008. 6. 21)м—җ кёёкІҢ мқёмҡ©лҗң м Ғмқҙ мһҲм—ҲлӢӨ. к·ёл•Ң мһ„ көҗмҲҳлҠ” вҖңкіјн•ҷмһҗлЎңм„ң мұ…мһ„к°җмқ„ лҠҗлӮҖлӢӨ.вҖқкі лҸ„ л§җн–ҲлӢӨ. мқҙлІҲм—җ лӮҳм—җкІҢ мҡ°лҰ¬ нҷң м—ӯн•ҷ к·ңлӘ…мқ„ к·Җлқ”н•ҙ мӨҖ кІғлҸ„ к·ё мұ…мһ„к°җмқҳ л°ңнҳ„мқҙм—ҲлҚҳк°Җ. вҖҳн•ңлҘҳ л°”лһҢвҖҷмқҙ мқҙмІҳлҹј мІЁлӢЁ кіјн•ҷмңјлЎңлҸ„ нғ„л Ҙмқ„ л°ӣм•ҳмңјл©ҙ мўӢкІ лӢӨ.

кёҖ_ к№Җнҳ•көӯ м„ңмҡёлҢҖ лӘ…мҳҲ көҗмҲҳ

Copyright в“’ м„ңмҡёмӢ л¬ё All rights reserved. л¬ҙлӢЁ м „мһ¬-мһ¬л°°нҸ¬, AI н•ҷмҠө л°Ҹ нҷңмҡ© кёҲм§Җ