열린광장 사라진 시민

광장이 사라지고 있다. 1987년 민주화에 대한 열망을 반영해 분노한 시민들로 넘쳐났던 광장은 2002년 월드컵과 미선이·효순이 촛불집회를 거치면서 축제의 공간이자 소통의 마당으로 새옷을 갈아입었다. 2008년 미국산 소고기 수입반대 촛불집회는 축제와 소통의 마당으로서 광장의 모습을 보여 줬다. 2002년 광장이 새로운 모습으로 다가온 지 어언 10년. 지금 우리에게 광장은 무엇이며, 어떤 모습인지 살펴봤다.

서울신문 포토라이브러리

2002 한·일월드컵을 계기로 형성돼 이후 소통의 아이콘으로 통했던 우리의 광장문화가 소실, 왜곡되고 있다는 지적이 적지 않다. 개인주의 성향의 확산과 권력의 의도된 광장문화 왜곡이 문제로 지적된다.

서울신문 포토라이브러리

서울신문 포토라이브러리

“예전과는 분위기가 많이 다르죠. 2008년 촛불 이후에 겁이 좀 많아졌죠.” 평범한 은행원인 강형석(46·가명)씨는 2008년 촛불시위에 참여했지만 최근에는 마음에 들지 않는 정부 정책이 있어도 입을 꾹 다물고 산다. 강씨는 “권위주의적 태도를 보이는 이들에게 소통하자고 광장에서 소리쳐 봐야 소용이 없다.”면서 “문화와 공연을 위한 광장이 아닌 소통을 위한 광장은 이제 없다고 본다.”고 털어놨다. 물리적 공간으로서 광장은 활짝 열렸지만 그곳에 시민은 보이지 않는다.

2002년 월드컵과 미선이·효순이 사건 등은 ‘축제와 소통’이라는 키워드의 광장문화를 형성했다. 특히 서울광장과 광화문광장은 사회적으로 주요 이슈가 생길 때마다 시민들이 자신들의 목소리를 쏟아내는 주요 무대가 됐다. 이는 2008년 절정을 이뤄 같은 해 6월 10일 ‘미국산 소고기 수입반대 100만 촛불 대행진’에 40만명(경찰추산 10만 5000명)의 시민들이 모여 한목소리를 냈다.

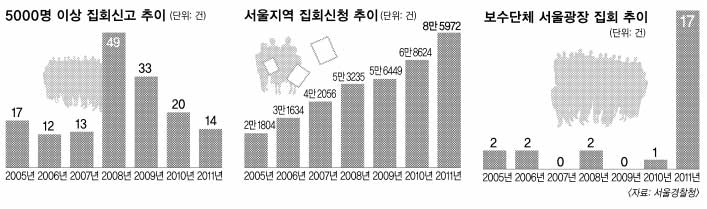

하지만 촛불이 꺼지자 광장에 섰던 시민들에게는 경찰 조사를 받으러 오라는 통지서가 날아들었다. 시민들은 더 이상 광장에 서기를 꺼려 했다. 서울에서 벌어지는 집회와 시위는 증가했지만 시민들은 모이지 않았다. 2008년 5만 3235건이던 서울 지역의 집회는 2009년 5만 6449건, 2010년 6만 8624건, 지난해에는 8만 5972건으로 증가했다. 하지만 5000명 이상의 대규모 집회는 2008년을 기점으로 크게 줄었다. 2008년 49건이던 참가 인원 5000명 이상 집회는 2009년 33건, 2010년 20건, 지난해에는 14건으로 감소했다. 지난해 국민적인 관심을 모은 반값등록금 집회가 열린 6월 10일 참가 인원은 3만여명(경찰추산 3500여명)이다. 적은 수는 아니지만 당시 국민적 관심을 감안하면 직접 광장의 정치에 참여하려는 시민의 숫자가 예전보다 감소했다는 게 중론이다. 4대강과 강정마을 해군기지 건설 반대도 트위터와 인터넷을 뜨겁게 달궜지만 실제 행동하는 시민들은 적었다. 2008년 촛불집회에 참여했다는 직장인 박모(39)씨는 “지난해 반값등록금 집회의 취지에도 100% 공감했지만 2008년 촛불집회 이후에 일반 시민들에게도 경찰조사가 진행되는 것을 보면서 집회나 시위를 통해 목소리를 내는 것에 대해 두려움이 생긴 것은 사실”이라면서 “주변 사람들도 과거에 비해 사회문제에 대해 목소리를 내는 것을 꺼리는 경우가 적지 않다.”고 털어놨다.

시민들의 목소리를 내는 공간으로서 서울광장의 의미도 많이 퇴색됐다. 잔디밭으로 새롭게 단장한 2004년 5월 1일 이후 서울광장의 집회 신청·허가 건수를 살펴보면 2005년에는 104건의 집회가 신청됐고 이 중 단 1건만이 허가를 받지 못했다. 시민들의 목소리를 담는 공간으로서 광장이 건재했던 것이다. 하지만 차츰 불허 건수가 늘어나면서 소통의 물리적 기반을 제공하던 광장은 점차 사라지고 있다. 특히 2008년 촛불 이후 서울광장에서 집회불허 건수는 급속하게 증가했다. 2009년 117건의 집회 신청 중 12건(10.2%)이 불허되더니 2010년에는 23건의 신청 중 14건(60.9%)이 거부됐고, 지난해에는 신청된 60건 중 21건(35.0%)이 허가를 받지 못했다. 안진걸 참여연대 민생팀장은 “2008년 촛불 이후 서울시와 경찰이 집회를 위해 서울광장을 사용하는 것에 대해 반대하는 분위기가 역력하다.”면서 “시민들을 위한 문화공연도 중요하지만 민주주의 사회에서 토론과 소통의 장으로서 광장을 만드는 것도 매우 중요하다.”고 말했다. 2002년 이후 형성된 ‘문화를 향유하는 놀이마당’으로서 광장은 여전히 의미를 갖지만 시민들의 메시지를 사회에 전달하는 ‘소통의 장’으로서 광장은 날로 쇠락하고 있다는 것이다.

김동현·배경헌기자 moses@seoul.co.kr

2012-07-18 56면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지