직장내 성희롱 2차 피해 양산

#1. 금융기관에서 일하는 김수영(가명·여)씨는 회식 자리에서 고위 간부의 말에 성적 수치심을 느꼈다. 간부는 “여직원들은 옷을 섹시하게 입고 다녀야 한다. 수영씨 옷차림이 마음에 든다”고 말했다. 김씨는 다음날 항의했지만 “술김에 한 농담을 왜 담아 두느냐”고 했다. 고민 끝에 투서를 했지만 사측은 “정년이 얼마 남지 않았고, 또 그럴 일은 없겠지만 꼭 징계를 원한다면 검토는 하겠다”고 답했다.#2. 공공기관에 다니는 이하은(가명·여)씨는 해외 출장에서 정부 관료에게 반복적으로 성희롱을 당한 뒤 녹취록을 사내에 공개했다가 외려 손가락질을 받았다. 위로는커녕 ‘술김에 한 실수인데, 남의 공직 생활을 망칠 필요가 뭐 있냐’는 것이 사내 전반의 분위기였다. 상사들은 도리어 ‘부처에 밉보이면 우리 예산이 줄어들 것’이라며 피해자 고통보다는 조직에 미칠 영향만을 걱정했다.

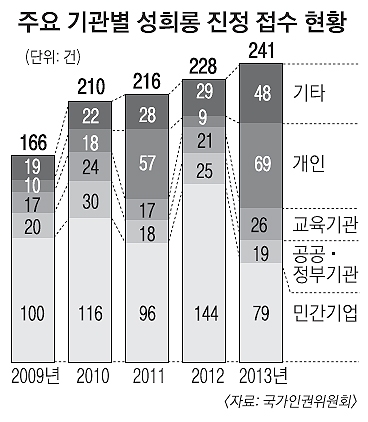

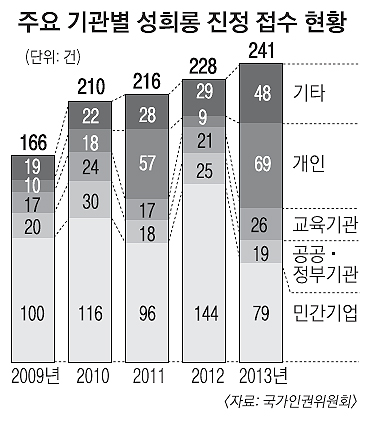

11일 국가인권위원회(이하 인권위) ‘성희롱 접수 현황’에 따르면 2009년 166건이던 성희롱 진정은 지난해 241건으로 45% 늘었다.

지난 5년간 인권위에 접수된 1548건의 성희롱 피해자 가운데 20대(20~29세)가 36%로 가장 많았고, 30대(30~39세)가 29%로 뒤를 이었다. 김나연 한국여성민우회 노동상담원은 “성희롱의 경우 수습·인턴 등 비정규직이나 갓 입사한 1~2년 차 신입사원의 피해가 두드러진다”며 “성별·직급·연령 면에서 약자인 이들은 문제 제기를 하기 어려울 것이라는 인식이 잠재적 가해자들 사이에 만연하기 때문”이라고 말했다.

성희롱 피해자 구제는 남녀고용평등법과 국가인권위원회법에 따라 가능하지만 실효성은 낮다. 남녀고용평등법에는 가해자가 직장 동료일 경우 처벌 조항이 아예 없다. ‘사업주는 직장 성희롱과 관련, 피해 근로자 또는 성희롱 피해 발생을 주장하는 근로자에게 해고나 불리한 조치를 하여서는 아니 된다(남녀고용평등법 14조 2항)’고 돼 있지만, 2007년 법 개정 이후 고용주가 처벌받은 경우는 거의 없다.

인권위 조사에서 성희롱이 인정되면 고용주에게 가해자 징계 등 시정조치를 권고할 수 있지만 구속력은 없다. 그나마 지난해 인권위에서 처리한 성희롱 진정 가운데 피해를 인정받은 ‘인용’ 건수는 34건(14%)에 그쳤다.

공익인권법재단 공감의 차혜령 변호사는 “고용주가 성희롱 피해자에게 불이익을 줄 경우 3년 이하 징역 또는 2000만원 이하 벌금을 받게 돼 있지만 실제 처벌받는 경우는 1건 정도”라면서 “성희롱 발생 시 고용주의 1차 조치가 중요한데 오히려 피해자에게 불이익을 주는 등 2차 피해를 양산하고 있다”고 지적했다.

한국여성민우회 관계자는 “성희롱 피해자가 피해 사실을 알린 뒤 왕따를 당하는 등 불이익을 겪는 경우가 비일비재하다”면서 “일부 피해자는 고용노동부 등 조사기관 관계자들이 ‘(가해자와) 술은 왜 마셨냐. 평소 행실이 잘못됐던 것 아니냐’는 식의 대응을 보였다고 주장했다”고 말했다.

최훈진 기자 choigiza@seoul.co.kr

2014-08-12 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지